シニアヨガインストラクター養成講座は、ヨガ資格コースではトップ5に入る人気です。

シニアヨガインストラクター養成講座を受講する人の多くの参加目的はこちらです。

- シニア世代がクラスに来た時に、注意すべきことを知っておきたい

- 老齢施設で働いているので役立てたい

- 親など家族のために覚えたい

- 自分がシニア世代になった時のため

- 自分が健康なシニア世代を迎えるため

- 将来教えられるように

「自分のため」というのは、実は意外に多い回答です。

シニア世代の体を知っておけば様々な予防対策ができるからですって。

さて、シニアヨガの「シニア」って、どのような世代、段階をさすと思いますか?

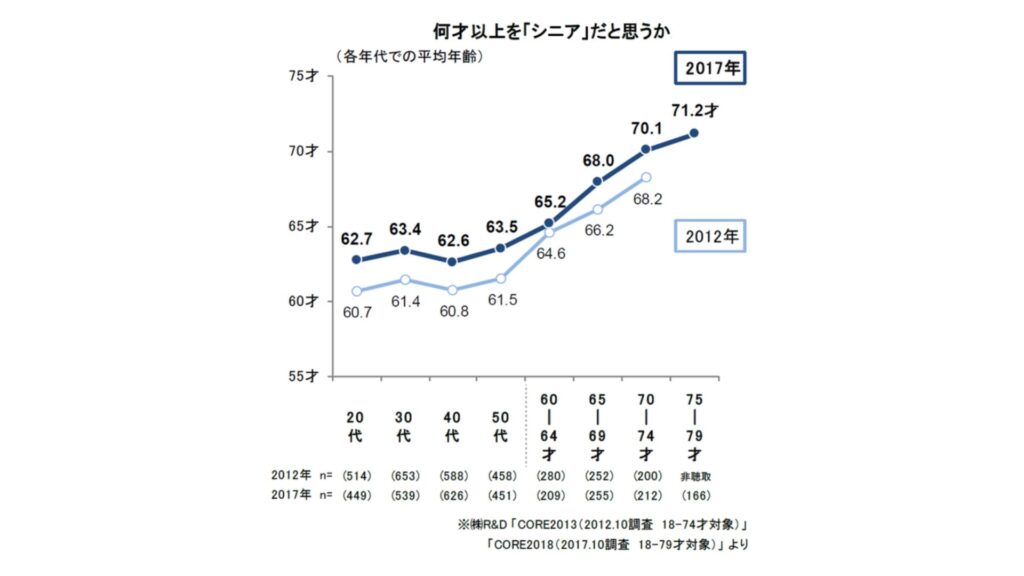

人生100年時代などと言われるようになった昨今、シニアをさす年代は、以前より高くなっています。

また、生活レベルがどの程度かにより、段階が分かれています。

つまり、シニアヨガといっても、様々な層があるということです。

シニアとは?

シニアには、年齢の定義と段階がわかれています。

ここでは、定義を段階をご紹介します。

シニアを定義する年齢は?

何歳以上を高齢者と呼ぶかは、時代や地域によって異なりますが、

現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。

ひと昔前は、55歳以上がシニアといわれていましたが、なんと10年も長くなり65歳以上です。

そして、シニアとみなす年齢意識が国民全体で変化しています。

加えて、周囲の意識と自身の意識が一致してシニアとみなすのは、70歳以降になってからだそうです。

(そういえば、74歳になる筆者の母は、自分のことをまだシニアと思っていませんでしたね。)

ですのでまた近いうちに、シニアの年齢は変わっていくのかもしれませんね。

シニアの段階

シニアになると誰もが少しづつ体の機能低下を迎えます。

低下していくことで、生活がままならなくなることがあるため、他者の助けが必要になります。

その助けがどれほど必要か判断するために、段階が設けられています。

どの段階にあてはまるか?というのは、このような判定基準のものを用いて測定していきます。

認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)[PDF形式:3,626KB]

段階は次の8つです。

| 段階 | 厚生労働省による概ねの状態定義 |

| 自立 | なんの問題もなく1人で日常生活を送れる |

| 要支援1 | 1人で日常生活を送れる最も軽度な状態 |

| 要支援2 | 1人で日常生活を送ることはできるが、要支援1よりもサポートの必要性が増している状態 |

| 要介護1 | 要支援1・2に比べて介護保険で利用できるサービスの幅が広がる |

| 要介護2 | 日常生活を送る上で、見守りや介助が必要となる状態 |

| 要介護3 | 自力で起き上がったり歩いたりすることが難しく、日常生活のほぼすべてに介護を必要とする状態 |

| 要介護4 | 基本的な動作が難しく、自力で座っていることができない状態 |

| 要介護5 | 1日の大半をベッドの上で寝たきりで過ごす最も重度の状態 |

この段階のうち、「自立」や「要支援1」がほとんどのシニアヨガに適用されている段階です。

ですが、自立や要支援に限定されるということはなく、学びを応用することで要介護のシニア世代へもアプローチできます

ただし、これができるのって、やっぱり教えてくれる先生の専門性によるのかなーと思います。

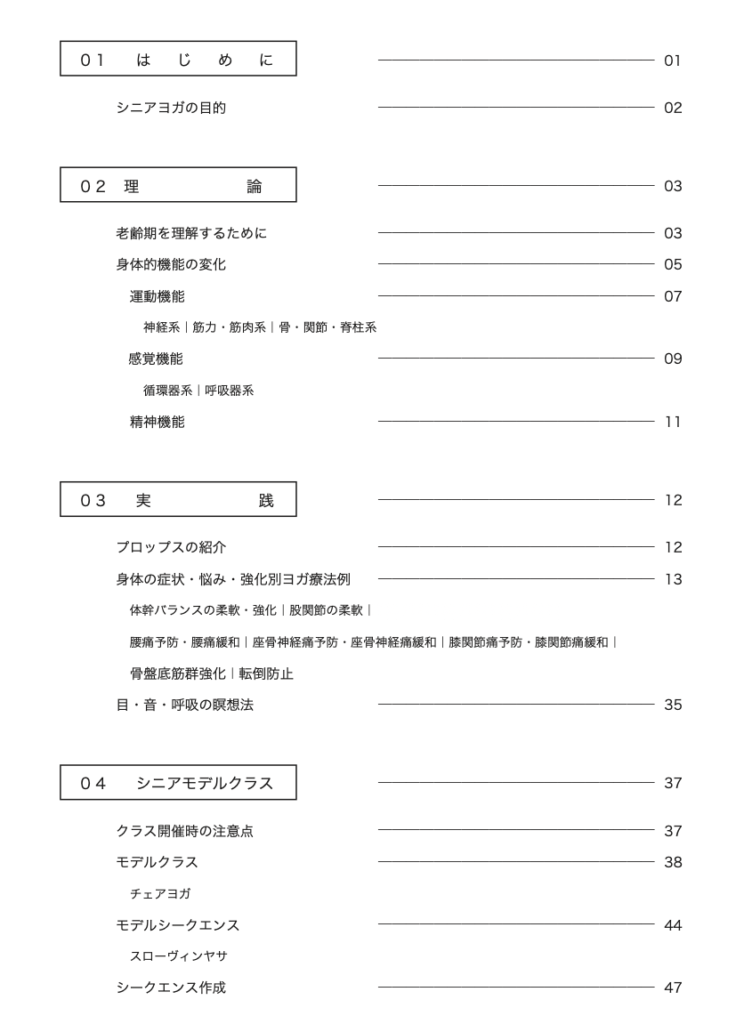

シニアヨガインストラクター養成講座で学ぶこと

スクールによって随分異なるかもしれませんが、ここではOMYOGAのシニアヨガインストラクター養成講座で学ぶことをご紹介するね。

まずは、目次をおみせしようと思います。

ジャジャーン

わぁー素晴らしい👏

と言いたいですね。

はてさて、大きな項目ごとにどんな内容かをちらりとお伝えです。

シニアヨガインストラクター養成講座、「はじめに」では何をする?

この章では、みなさんと意識あわせをします。

そのために、先述した段階や年齢について、掘り下げて学びます。

そうすることで今後行っていくシニアヨガクラスで出来る限界を理解することができます。

これは怪我の予防には必要不可欠な事前知識です。

シニアヨガインストラクター養成講座、「理論」では何をするの?

理論では、運動機能、感覚機能、精神機能にわけて、シニアの体と心を理解します。

シニア世代は、いくら元気でも少しづつ様々な機能が低下します。

ですから、機能の低下が何かを知ることはシニア世代を教えていく上でとても重要です。

運動器官の学びの例

シニア世代になると一番衰えやすい筋肉は知っていますか?

衰えやすい筋肉の一つに外転筋があります。

この筋肉は転倒しそうな時に、足を前に一歩だして踏ん張るために必要な筋肉です。

しかし筋肉が衰えることで踏ん張ることば難しく、転倒のリスクが増加します。

ですから、シニアヨガクラスでは、積極的に外転筋の強化をするポーズを行います。

こういう知識も知ってると知らないとでは、ヨガクラスにとりいれるポーズが異なります。

感覚器官の学びの例

(全てのシニアがそうなるわけではありませんが、)シニア世代になると温度調節が難しくなるってご存知ですか?

知っておくと、室内の温度調整や、水をとる声かけ、服の脱ぎ着の声掛けなど全く異なります。

このような情報を知らずシニア向けクラスを行っていた方の話の中には、

脱水症状を起こさせた経験のある方がいました。

ヨガ講師本人には、もちろん悪気は一切ないので、悲しい結果としか言えませんよね。

精神機能の学びの例

老齢期には、鬱になりやすい環境が揃っています。

子どもの独り立ち、同年代の加齢や死亡、それらに伴う孤立化など。

そのようになる前に様々な支援で、鬱や心の病気を遠ざけることができます。

それは、ヨガクラスというコミュニティかもしれません。

あるいは、遊びのあるクラス作りや、イマココにするマインドフルネスのテクニックを知ることかもしれません。

そこで瞑想の学びがあったり、遊びのアイデアを共有する時間があるのです。

インストラクター養成講座、実践では何をする?

理論を元に実践を行います。

クラスに毎回いれておきたい関節の動きとその動きを含むポーズや

シニア世代に起こりがちな症状に対応する動きを含むポーズなど、

すぐに役立つものを習得していきます。

ポーズ実践については、「このポーズはしてはいけない。」ではなく、「できない時にどうやって代用する?」か考えられること。などをポイントに学びを進めます。

このように積極的にヨガポーズを実践するシニアヨガは、理論がきちんとあるからこそなせるのです。

インストラクター養成講座、シニアモデルクラスでは何をする?

講座回によって異なりますが、モデルクラスは様々なシチュエーションを想定して行われます。

シニア専用のヨガクラス、シニア世代が参加する一般クラスなどなどの設定をした上で、

クラスを作り、ティーチングしていくのです。

大変だけどすっごく自信がつきます。

めてが本番クラスではない安心感もあります。

なにより、指導することで、わからないところがわかるので、最後にわからないことを解消して終了することができます。

なんとなくわかったつもりでも、実践するとわからないことは意外と多いですよね。

OMYOGAのシニアヨガインストラクター養成講座をご紹介

OMYOGAのシニアヨガインストラクター養成講座は、大きな特徴があります。

OMYOGAシニアヨガインストラクター養成講座の特徴

それは、講師全員が医療従事者であるということ。

しかも高齢者施設や介護施設で勤務履歴がある人がほとんどです。

実は、当初は、医療従事者以外の講師が担当していたんですが、それを廃止して医療従事者で、かつなるべく専門職の履歴がある講師が担当することにしました。

その理由を伝えるために、この質疑応答のお話をします。

シニアヨガインストラクター養成講座内では、テキストにはのっていないことに対する質問もよく飛び交います。

例えば、円背で胸椎が骨化している(胸が丸いいまま動かなくなっている)ようなシニアへは、どのようなシャヴァーサナが望ましいか?という質問がでてことがあります。

皆さんならどう考えますか??

この時に回答したのは、理学療法士であり、老健で働く講師でした。

この時にでていた回答は、確か3つほどありました。詳しい言葉を忘れてしまったのですが、

その程度や、状態などによって、対応策が異なっていたことを覚えています。

このような回答は、専門の経験がないヨガ講師からは導き出せない答えだと思います。

このような複雑な質問が、シニアヨガではよく見受けられます。

その質問にきちんと回答しようとすると、自然と専門分野の講師が必要になっていったのです。

そういう理由で、現時点ではOMYOGAでは

講師全員が医療従事者であり、

かつ高齢者施設や介護施設で勤務履歴がある人が講師

にあたっています。

OMYOGAシニアヨガインストラクター養成講座の特徴

実践で一番つかえる段階むけということ。

ヨガクラスにこれるシニア段階にあわせたシニアヨガを学ぶので、実践の幅が広がります。

また、要介護段階のシニアに対するアプローチの質問があれば、講座内できちんとお伝えしています。

幅広いシニア段階を学びたい方にもおすすめです。

シニアヨガインストラクター養成講座受講生の口コミ

ベジ美さんのシニアヨガ体験

認知症とつまづきの関係が、最近わかってきた。

最近の研究でわかったこと。

認知症を発症する(脳の萎縮がはじまる)タイミングで、歩行が不安定になってくるという傾向があることがわかってきたそうです。日常生活で躓くことが増えてきたら、認知症の症状が進んでる可能性があるわけです。この時期、温和だった性格が急に変わってしまったりすることで、人間関係でトラブルになることも。

このような変化があることを知っていれば、ヨガを教えている生徒さんやそのご家族にも適切なアドバイスや対処ができそう。

皆さんが元気な段階から、生涯現役でいられるためのヨガ指導をして、

さらに、微細な変化まで見てくれるヨガインストラクターさん、

最高だよねぇ。

ベジ美さんは、毎回講座のすすみにあわせ

後ろ向きから前向きになるさまが感じられるなあと思いながら

ほほえましく読んでいます。

ベジ美さんのシニアヨガ体験ブログはこちら