朝起きても体が重い、肩や腰に違和感がある…

朝起きても体が重い、肩や腰に違和感がある…

そんな日々の不調を感じるあなたへ。

体の仕組みを少し理解するだけで、ヨガの効果はぐっと高まります。

今日は忙しい毎日でも実践できる、やさしい解剖学の知識をお届けします。

CONTENTS

なんだか体が重い、動きにくい。そんな日々を変えたいあなたへ

朝起きても疲れが取れない、肩や腰に違和感を感じる、なんとなく体全体が重い…。

このような体の変化に戸惑うことはありませんか?

何とかしたいと思いながらも、忙しい毎日の中でどうすればいいかもわからず、つい自分の体と向き合う時間を後回しにしてしまいがちです。

こうした身体のトラブルは、解剖学的な視点を養うことで、不調の原因が見えるようになります。

さらに、そうした不調を予防する方法も理解できるようになるのです。

どの筋肉をどのように使えば元気になり体力が戻るのか、また神経の働きを知ることで心と体の関係性も健康的に理解できるようになります。

ヨガを実践する際に解剖学の知識を取り入れることで、体の声により敏感になり、自分に優しい動き方を見つけることができます。

今日は、難しそうに思える解剖学を、日常のヨガ練習に活かせる形で、やさしくお伝えしていきます。

なぜ今、ヨガに解剖学が必要なのか

現代社会で生活する私たちの体は、かつてないほど複雑な負担を抱えています。

長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、運動不足による筋力低下。

これらが重なり合って、肩こり、腰痛、そして自律神経の乱れへとつながっていきます。

従来のヨガ指導では「気持ちよければOK」という感覚的なアプローチが中心でしたが、現代人の複雑な体の状態には、もう少し科学的な理解が必要になってきました。

筋肉や関節の働きを知ることで、なぜそのポーズが効果的なのか、どこに意識を向ければよいのかが明確になります。

解剖学の知識は、私がヨガを指導する際にも、生徒さん一人ひとりの体に合わせたアドバイスを伝える大切な基盤となっています。

特に、体の不調を整えたいと願う30〜40代女性にとって、解剖学の知識は「なんとなく」から「納得して」練習するための大切な道具となるのです。

体を支える15の筋肉とヨガでの働き

1. 横隔膜(おうかくまく)

呼吸の主役となる横隔膜は、胸腔と腹腔を分ける大切な筋肉です。

緊張やストレスで浅くなった呼吸を深めるため、ヨガの腹式呼吸で横隔膜を意識的に動かします。

おすすめポーズ: チャイルドポーズ、仰向けでの腹式呼吸 背中を丸めながら呼吸すると、横隔膜の動きを感じやすくなります。

2. 腸腰筋(ちょうようきん)

腰椎と大腿骨をつなぐ深層筋で、姿勢維持と歩行に重要な役割を果たします。

デスクワークで短縮しやすく、腰痛の原因にもなります。

おすすめポーズ: ローランジ、戦士のポーズⅠ、三日月のポーズ 股関節前面を伸ばすことで、この筋肉を意識的にリリースできます。

3. 大臀筋(だいでんきん)

お尻の大きな筋肉で、立位ポーズで体を安定させる土台となります。

現代人は座りがちで弱くなりやすい筋肉です。

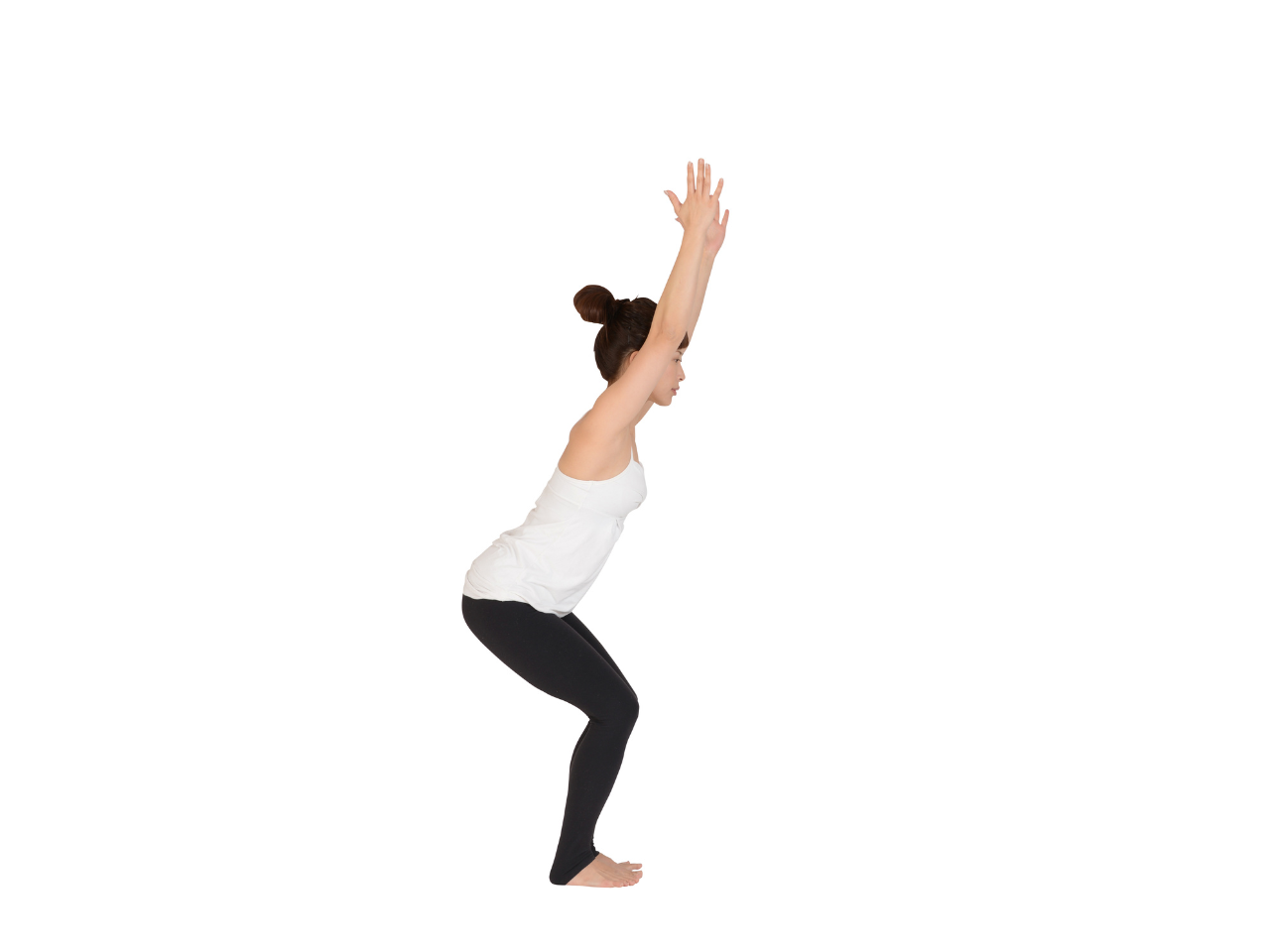

おすすめポーズ: 椅子のポーズ、戦士のポーズⅡ、橋のポーズ 大臀筋を活性化させることで、腰への負担を減らし、力強い立位を作ります。

4. ハムストリングス

太ももの裏側にある筋群で、前屈系のポーズで重要な役割を果たします。

現代人は座りがちな生活で硬くなりやすく、無理に伸ばそうとすると腰を痛める原因にもなります。

おすすめポーズ: 立位前屈(膝を曲げて)、座位前屈、仰向けの脚上げストレッチ 膝を少し曲げた前屈から始めて、徐々に柔軟性を高めていきましょう。

5. 大腿四頭筋(だいたいしとうきん)

太ももの前側にある4つの筋肉の総称で、膝を伸ばす働きがあります。

立位ポーズで脚をまっすぐに保つために重要で、適度に鍛えることで膝関節を安定させます。

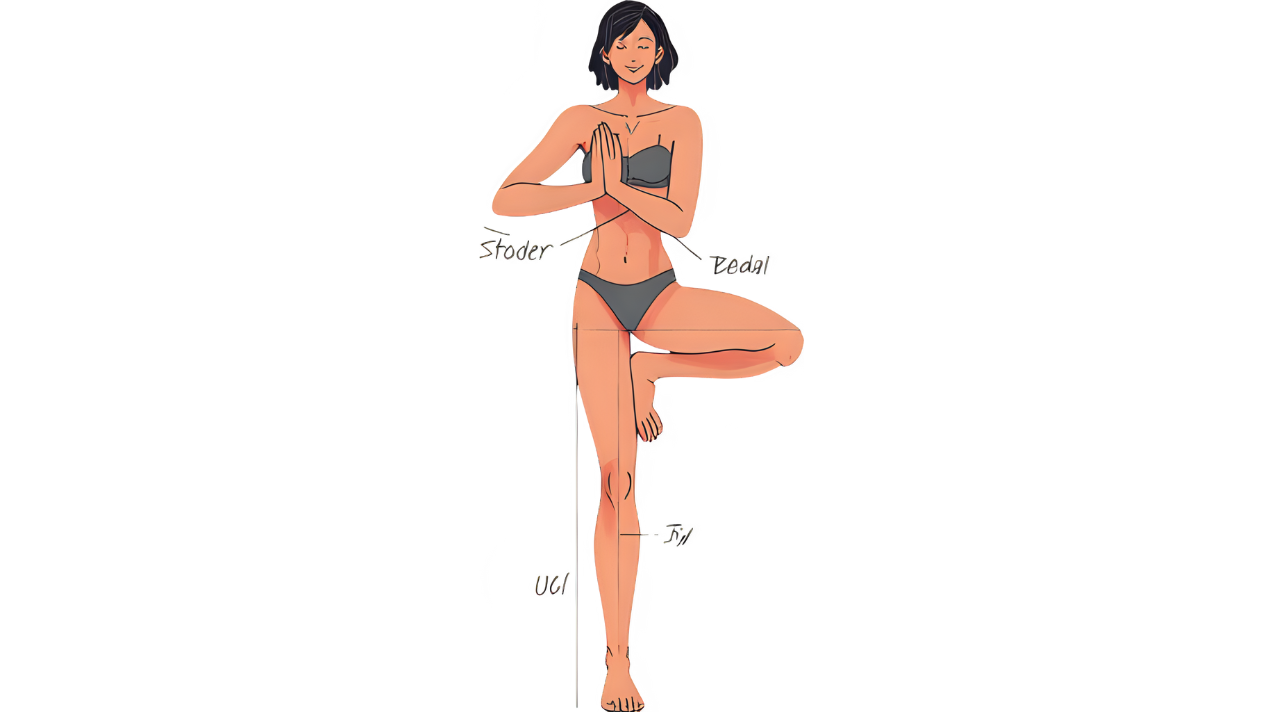

おすすめポーズ: 戦士のポーズⅡ、木のポーズ バランスを取りながら大腿四頭筋を意識して使うことで、脚の安定性が高まります。

6. 僧帽筋(そうぼうきん)

首から肩、背中にかけて広がる大きな筋肉で、肩甲骨の動きをコントロールします。

肩こりの原因となりやすい部分です。

おすすめポーズ: 鷲のポーズ、ゴムカーサナ 意識的にストレッチすることで、デスクワークによる緊張をほぐすことができます。

7. 広背筋(こうはいきん)

背中の大きな筋肉で、腕を体に引き寄せる動作に関わります。

背中を美しく見せるだけでなく、姿勢改善にも重要です。

おすすめポーズ: ダウンドッグ、チャトランガ、弓のポーズ 腕の力に頼らず、広背筋を意識して使うことで安全にポーズを深められます。

8. 菱形筋(りょうけいきん)

肩甲骨を背骨に引き寄せる小さな筋肉です。

デスクワークで伸ばされがちなこの筋肉を強化することで、正しい姿勢を取り戻します。

おすすめポーズ: コブラポーズ、ラクダポーズ、バッタのポーズ 肩甲骨を寄せる動作で菱形筋を収縮させ、胸を開いていきます。

9. 前鋸筋(ぜんきょきん)

肋骨から肩甲骨についている筋肉で、肩甲骨を前に押し出す働きがあります。

肩の安定性を高める重要な筋肉です。

おすすめポーズ: プランクポーズ、サイドプランク、クロウポーズ 肩甲骨を広げる動作に関わり、アームバランス系のポーズで特に重要になります。

10. 腹横筋(ふくおうきん)

お腹の最も深層にあるコルセットのような筋肉です。

体幹を安定させる重要な役割があり、すべてのヨガポーズの基盤となります。

おすすめポーズ: 呼吸法(プラナヤマ)、プランク系、ツイストポーズ全般 呼吸と連動して働くため、意識的な呼吸練習で鍛えることができます。

11. 多裂筋(たれつきん)

背骨に沿って走る深層筋で、脊椎の安定性を保ちます。

背骨の動きをスムーズにし、腰痛の予防につながります。

おすすめポーズ: キャット&カウ、座位のツイスト、賢者のポーズ 背骨の動きと共に意識することで、脊椎の健康を保てます。

12. 回旋筋腱板(ローテーターカフ)

肩関節を安定させる4つの小さな筋肉群です。

アームバランスや逆転ポーズで重要な役割を果たし、肩の怪我を予防します。

おすすめポーズ: ダウンドッグ、ヘッドスタンド、腕立て系のポーズ 肩関節の安定性を保ちながら、徐々に負荷をかけていくことが大切です。

13. 内転筋群(ないてんきんぐん)

太ももの内側にある筋肉群で、脚を体の中心線に引き寄せる働きがあります。骨盤の安定性にも関わる重要な筋肉です。

おすすめポーズ: バッダコナーサナ、座位の開脚前屈、女神のポーズ 内ももを意識しながら、無理のない範囲で柔軟性を高めていきます。

14. 腓腹筋・ヒラメ筋(ふくらはぎ)

ふくらはぎの筋肉で、立位バランスポーズで重要な働きをします。

「第二の心臓」とも呼ばれ、血液循環にも深く関わっています。

おすすめポーズ: 立木のポーズ、ダウンドッグ ふくらはぎを適度に使うことで、血流改善と安定したバランスが得られます。

15. 足底筋群

足の裏にある小さな筋肉群で、立位ポーズの土台となります。

現代人は靴に頼りがちで弱くなりやすく、意識的に鍛えることでバランス感覚が向上します。

おすすめポーズ: 裸足での立位ポーズ全般 足指を使って地面をつかむ感覚を養うことで、全身の安定性が高まります。

日常の中で体を整える優しい実践法

15の筋肉について理解を深めたところで、今度は「知識を実生活にどう活かすか」が大切になってきますね。

忙しい毎日の中で、特別な時間を作ってヨガスタジオに通うのは難しいかもしれません。

でも大丈夫。解剖学の知識があれば、日常のちょっとした瞬間でも体を整えることができるのです。

朝の目覚めから夜のリラックスタイムまで、一日の流れの中で自然に取り入れられる実践法をご紹介します。

どれも「気持ちいい」と感じる範囲で行うことが大切。

完璧を目指さず、今のあなたの体に寄り添いながら、少しずつ試してみてくださいね。

朝の目覚めに – 横隔膜を意識した呼吸

ベッドの中で仰向けになり、お腹に手を置きます。

鼻から息を吸いながらお腹を膨らませ、吐きながらゆっくりとへこませる。

このシンプルな動作で、一日の始まりに自律神経を整えることができます。

デスクワークの合間に – 肩甲骨まわし

椅子に座ったまま、両手を肩に置き、肘で大きく円を描きます。

前回し5回、後ろ回し5回。

僧帽筋や菱形筋の緊張をほぐし、肩こりを予防します。

夜のリラックスタイムに – 腸腰筋ストレッチ

ベッドの端に片足を垂らして座り、もう片方の足を胸に引き寄せます。

垂らした足の付け根を気持ちよく伸ばすことで、一日の疲れで縮こまった腸腰筋をリリースできます。

食事の前に – 体幹の意識

食事の前に一度立ち上がり、足を腰幅に開いて立ちます。

お腹を軽く引き上げ、背骨を長く伸ばす。

この簡単な動作で腹横筋を活性化し、消化を助けることができます。

プロダクト活用のヒント

ヨガマットは、足裏の筋肉を意識するためにも大切なツールです。

滑り止め効果のある自然素材のマットを選ぶことで、足底筋群を適切に使えます。

また、ヨガブロックは、無理な柔軟性を求めず、正しいアライメントで筋肉を使うためのサポートアイテムとして活用しましょう。

あなたらしいペースで体との対話を深めていこう

ヨガの解剖学は、決して完璧を目指すためのものではありません。

むしろ、今のあなたの体がどんな状態にあるのか、何を求めているのかを知るための、優しい道具なのです。

筋肉の名前をすべて覚える必要はありません。

大切なのは、「今、肩が上がっているな」「呼吸が浅くなっているな」といった、体からのサインに気づくことです。

その小さな気づきが、日々の疲れやストレスと上手に付き合う知恵となっていきます。

忙しい毎日の中でも、信号待ちの時間に足裏を感じてみる、エレベーターを待つ間に肩甲骨を寄せてみる。

そんな小さな実践から始めて、体との対話を深めていってください。

あなたの体は、長い間あなたを支え続けてきました。

解剖学の知識を借りながら、その体に感謝の気持ちを込めて、今日も優しくヨガを続けていきましょう。

完璧でなくても大丈夫。あなたのペースで、あなたらしく。それが一番美しいヨガの形です。